Fundstück Mai 2025

Eine Bremensie aus der Requisite

Das Interesse der Bremer Bevölkerung an Theaterdarbietungen ist einerseits lange Zeit nicht sehr ausgeprägt, andererseits existieren von Seiten der Obrigkeit Bedenken wegen Sittenverfalls, und so geht man der Thematik aus dem Weg. Wandernde Theatertruppen in der Region werden gar nicht erst zugelassen. Nach 1745 gibt es erste Berührungen mit der Materie, und im weiteren Verlauf des 18. Jahrhunderts beginnt sich die Schauspielkunst in festen Häusern zu etablieren. Unter den Auftrittsgesuchen finden sich so klingende Namen wie die „Neuberin“ (Friederike Caroline Neuber (1697-1760), die 1739 abgewiesen wurde; die Schauspielerin Karoline Schulze-Kummerfeld (1745-1815) durfte etwas später immerhin in Bremen gastieren.

Gegen Ende des Siebenjährigen Krieges wird der Mannheimer Theatertruppe um Joseph Nörbs – genannt Karl Josephi – unter Auflagen gestattet, in Bremen aufzutreten. Sie kommt 1762, muss ihre Stücke zensieren lassen, sich selbst um ihre Quartiere kümmern und auch einmal pro Woche eine Vorstellung für die Armen geben. Der Ort, wo das Spektakel stattfinden darf, ist eine provisorische Spielstätte, „Herrlichkeit“ genannt. Dort auf dem Teerhof, wo einst die „Braut“ stand, wird saisonal zwischen April und Juli gespielt. Aus dieser ersten Spielzeit vor Ort sind stattliche 50 Theaterzettel (mit Besetzungsangaben, kurzer Inhaltsbeschreibung und anderen Eckdaten) überliefert. Erneut wird der Mannheimer Theatermachern gestattet, im Winter 1762/63 in Bremen aufzutreten. Wie damals gerne gesehen, folgt dem angesetzten Hauptstück des Abends ein lustiges Nachspiel, oft eine Art pantomimisches Ballett. Die Kombination aus Unterhaltung, gepaart mit Belehrung kommt gut an.

Konrad Ernst Ackermann (1712-1771), Schauspieler und Impresario, darf trotz Unstimmigkeiten von Regierungsseite im April 1765 auf dem Reithof am Wall, zwischen Ansgarii- und Herdentor, eine Bühne errichten. Dort treten unter anderem Koryphäen auf wie Hans Conrad Dietrich Ekhof, auch als Konrad Eckhof bekannt (1720-1778), der „Vater der deutschen Schauspielkunst“, und Friedrich Ludwig Schröder (1744-1816), Dramatiker, Schauspieler und Theaterdirektor. Schon die Zahl der bis Juli des Jahres gespielten Stücke ist sehr umfangreich und die Art der Stücke besonders vielfältig. Zu sehen bekommt das Publikum Tragödien und Komödien. Eine Vorliebe für Ballette, die prächtig mit Kostümen inszeniert werden, lässt sich ebenso ablesen. 62 Spieltage in der Saison werden mit 81 Stücken, vor allem französischen und deutschen Komödien, ausgefüllt, darunter 14 Wiederholungen. Ein Teil der Theatergruppe war übrigens auch der Schauspieler Karl Friedrich Abt, der 15 Jahre später mit einer eigenen Gesellschaft erneut Bremen erreichen sollte.

Carl Friedrich Abt (1743-1783) bemüht sich um eine Spiellizenz für Bremen, auch er ist in Personalunion Schauspieler und Leiter eines Ensembles. 1780 kommt die sogenannte Abtsche Truppe mit dem Ehepaar Abt als Protagonisten nach Bremen und trifft auf ein ausgehungertes Theaterpublikum, das sie begeistert aufnimmt. Es gibt simple Lustspiele, aber auch Musikdarbietungen. Gefragt sind Melodramen, in denen Felicitas Abt glänzen kann, zum Beispiel als Medea oder Ariadne, selbst in Männerrollen ist sie zu erleben. Es scheinen verschiedene Aufführungsräumlichkeiten genutzt worden zu sein. Diese „musikalischen Dramen“, wie sie genannt werden, komponiert zum Beispiel der Böhme Georg Anton Benda (1722-1795) im Jahr 1775, aber auch „Sophonisbe“ von Christian Gottlieb Neefe (1748-1798) gehört zu den „auf dem Börsensaal“ angebotenen Stücken. Die Akustik mag für Musikdarbietungen mit Ensemble geeigneter gewesen sein. Viel Shakespeare, ebenso auch Lessing und Schiller und zunehmend Iffland und Schröder werden dargeboten. Von September bis Dezember wird agiert, die Konzession von Spielzeit zu Spielzeit verlängert. Die Schauspieler treten sogar während des Freimarktes an jedem Arbeitstag der Woche auf! Diese fruchtbare Theaterzeit wird durch den frühen Tod des Impresarios erst einmal wieder ausgebremst. Anschließend wird das Gebäude auf dem Reithof punktuell bis Ende 1786 durch Daniel Gottlieb Kessel und Jakob Johann Albert Dietrichs (+1745) bespielt und letztendlich abgerissen.

Kaum ist Adolph Franz Friedrich Freiherr von Knigge (1752-1796) im Amt als Oberhauptmann in Bremen angekommen, setzt er sich für verschiedene Kultursparten ein. Er gewinnt 1791 Theaterfreunde des gehobenen Bürgertums und beteiligt sich auch selbst spielend und beratend an einem Gesellschaftstheater, das sich zukünftig im Auditorium der Domschule trifft. Diese Liebhaberbühne im Athenaeum ist eine reine Privatinitiative und elitär in der Klientel – Frauen dürfen sich sogar daran beteiligen. Das anfangs gespannte Verhältnis zu Großmann ändert sich zu kollegialem Umgang, zu dem auch ein Austausch von Requisiten und Kostümen zählt, bis ihre eigenen Aktivitäten zugunsten des folgenden Projektes aufgegeben werden.

Der Bremer Daniel Schütte (1763-1850) hatte Gustav Friedrich Großmann (1746-1796) auf seinen Reisen kennengelernt und korrespondierte auch mit ihm. Gemeinsam gelingt es Schütte und Knigge, die Gesellschaft mit einer Konzession für fünf Jahre nach Bremen zu locken. Zusätzlich setzen sie sich dafür ein, einen Theaterneubau zu erwirken. Das erste Schauspiel oder Komödienhaus auf der Junkerbastion bzw. auf dem Ostertorswall entsteht nun als ein längliches, hölzernes, nicht beheizbares Gebäude und bietet zirka 1.500 Personen Platz. Wohlhabende Bürger greifen ihm finanziell für den Bau unter die Arme. Die Geldgeber sind überliefert und zeichnen insgesamt 24 Aktien, pro Aktie im Wert von 100 Reichstalern. Innerhalb von sieben Wochen wird das Gebäude hochgezogen. Die Größe des Theaters ist überliefert mit 36 x 17 Metern, es verfügt über Parterre und Parkett mit Bänken ohne Rückenlehne und wird als Art Amphitheater beschrieben, oben mit zwei Rängen, Logen und Galerie. 1792 eröffnet das Theater und man spielt saisonal an vier Abenden pro Woche. Theaterbesuche sind nun sehr gefragt, bieten Zerstreuung und intellektuelle Anregung im Gespräch darüber. Die Truppe spielt anfangs in jedem Jahr drei Monate in Bremen (Oktober bis Dezember), ansonsten in Hannover und teilweise in Pyrmont. Werke von Lessing, Schiller, Shakespeare und Kotzebue gelangen auf die Bühne, aber es gehören auch Opern zum Repertoire, so Werke von Mozart und Gluck. Wieder müssen die Stücke der Zensurbehörde 14 Tage vorab angezeigt werden, ebenso auch die Theaterzettel.

Der Bremer Jurist und Förderer Dr. Daniel Schütte steht nun als Intendant der Institution vor. Er veranlasst eine Ausweitung der Spielzeit auf Mitte September bis Anfang Januar. Im von Schütte geführten Verzeichnis erhält man Einblick in die Personalsituation: 1792 bis 1796 kann man einschließlich der ein bis zwei Gäste auf eine Summe von zirka 25 bis 30 Personen pro Spielzeit kommen. Die Fluktuation ist recht groß, wirklich nur wenige Ausführende schaffen es, mehr als zwei Spielzeiten bei der Truppe zu bleiben. Immer wieder steht Mozart auf dem Programm, seine Werke kommen nur wenige Jahre nach der Uraufführung bereits ins Bremer Theater, ergänzend dazu aber auch andere Komponisten.

Iffland ist der große Name dieser Zeit. Unter den rund 300 Aufführungen der zirka fünf Spielzeiten der Großmann-Truppe finden sich alleine 55 Stücke des Dramatikers. 1797, nach dem Tod des Impresarios, kauft der Förderer Daniel Schütte der Witwe das Theater ab und verpachtet es. 1802 kommt ein klassizistischer Säulenvorbau mit Frontispiz aus Holz hinzu. Schütte schreibt Stücke für das Theater und Rezensionen über bremische Aufführungen und verfasst eine wichtige Denkschrift im Jahr 1806: „Über den Vorteil stehender Theater vor reisenden, und Vorschläge zur Errichtung eines solchen in Bremen.“

In der Zeit von 1793 bis 1806 ist Ignaz Walter (1755-1822) Operndirektor, der auch eigene Werke in Bremen auf die Bühne bringt. Nach 1806 wird viermal wöchentlich Theater gegeben. Der berühmte Iffland kann immerhin 1810 in knapp 30 Rollen am Theater glänzen und ist vom Betrieb vor Ort begeistert! Von ihm existiert die Schrift „Versuch einer Geschichte des Bremer Theaters“, der in seinem „Almanach für Theater und Theaterfreunde aufs Jahr 1807“ im Druck vorliegt.

Doch dann verkauft 1810 der Pächter Stadler die Kostüme samt der Opernbibliothek! Die seit 1824 „Stadttheater“ genannte Institution geht 1825 an die Direktoren Karl Friedrich Bethmann (1796-1846) und (Bassist) Pillwitz über, denen es gelingt, am Theater noch einmal stabilere Verhältnisse zu etablieren. (Hiermit ist das aktuelle „Fundstück“ chronologisch angekommen!). Gegeben werden beispielsweise Werke Rossinis („Wilhelm Tell“, „Tancred“) und auch Aubers „Fra Diavolo“. Bethmann, Sohn eines Bäckers, macht sich früh mit einer Wandertruppe auf den Weg, erhält erste kleine Schauspielrollen. Nur von kurzer Dauer ist seine Arbeit für Bremen, die er künstlerisch erfolgreich aufstellt, aber bereits 1832 zugunsten der Rostocker Theaterintendanz aufgibt. Das Theaterleben wird von einem 1826 gegründeten Theaterverein unter der Ägide des Senators Georg Heinrich Olbers (1790-1861; Sohn des Astronomen) gefördert. Dazu zählt auch die neue Einrichtung einer Theater- und Musikbibliothek. 1835 bildet sich ein „Theater-Aktien-Verein“, um die Finanzierung eines neuen Theatergebäudes auf dem ehemaligen Tempelberg am Wall auf den Weg zu bringen. 1843 wird das zweite Bremer Stadttheater nach dem Entwurf des Maurermeisters Heinrich Seemann fertiggestellt und am 16. Oktober 1843 eröffnet. Doch noch im selben Jahr ist der Verein zahlungsunfähig, und der Erbauer kauft das Haus zurück. Es wurde samt Inventar am 23. Januar 1855 an die Stadt verkauft.

Das Fundstück:

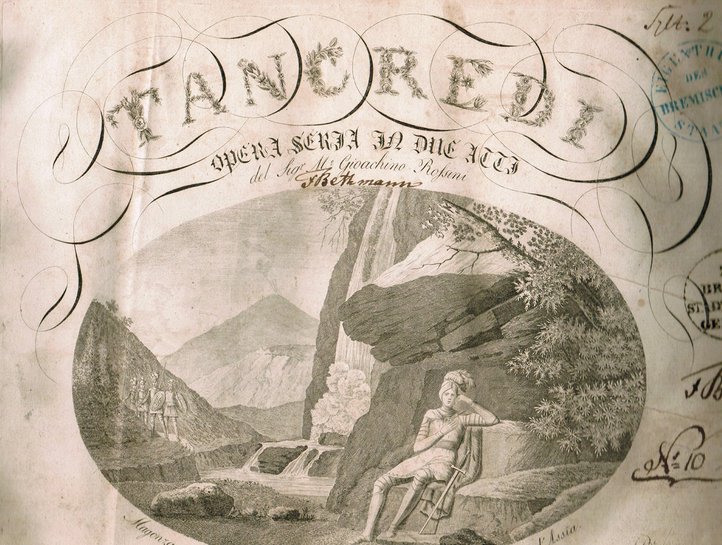

Ein geschundener „vollständiger Clavierauszug“ (171 Seiten), der handschriftlich den Namen des Besitzers bzw. Benutzers „Bethmann“ innen trägt, ist erhalten. Auf dem Deckel steht der Titel „Tancred“, innen ist „Tancredi“ zu lesen; der Komponist ist mit Rossini ausgewiesen. Ansehnlich ist eine schöne Vignette. Der Gesangstext des Druckes erscheint im Ablauf oben in deutscher Sprache, darunter in italienischer Fassung. Diese erste Opera seria des Komponisten ist 1813 im Teatro La Fenice in Venedig uraufgeführt worden. Gaetano Rossi hat das Libretto nach einer Tragödie von Voltaire geliefert. Der Druck erfolgte anscheinend 1817 im Verlagshaus Schott – nur wenige Jahre nach der Uraufführung.

Die Trouvaille, aus dem Bremer Theater, im Bereich der Requisite mit anderen alten Musikalien übernommen, spiegelt die bewegte Geschichte des Theaterbetriebs mit seinem Auf und Ab deutlich im Zustand wider.

Fundstück Februar 2025

Vieles kommt auf verschlungenen Wegen in die Bibliothek der Hochschule für Künste im Fachbereich Musik, landet durch Privatpersonen als Schenkung im I. Stock des Gebäudes und wird dort von der Sammlerin bewahrt.

Eigentlich ist es ein kleines Stück Papier, noch dazu nur eine Kopie, aber in ihrer Größe von knapp 15 x 19 cm fällt sie doch ins Auge. Es handelt sich um ein Zeitdokument, eine Anzeige in Schwarz-Weiß, viel Druckerschwärze ist verwendet worden, um das Dargestellte, in dem Fall weiß auf schwarz, zu präsentieren.

Es geht um bewegte Berliner Geschichte, ungefähr bis in die Zeit des „Groß-Berlin-Gesetzes“, wo seit 1920 mit Eingemeindungen 20 Verwaltungsbezirke gebildet und Berlin als Ganzes, als Großstadt, überhaupt geformt wurde. Die Königliche Hausbibliothek Berlin spielt bei dem Fundstück eine entscheidende Rolle. Der Bibliothekar König Friedrich Wilhelms IV., Charles Duvinage, regte an, eine Hausbibliothek der Hohenzollern anzulegen, gesagt, getan: König Wilhelm I. verfügte 1862/63, mit dem Bestand des Vorgängers zu beginnen, immerhin ist von 20.000 Bänden die Rede. Man startete mit der Verortung in den Räumlichkeiten der einstigen Kunstkammer des Berliner Schlosses. Bald kamen die Musikalien aus dem Besitz Friedrichs des Großen und auch Friedrich Wilhelms II. aus Schloss Sanssouci und dem Neuen Palais dazu, es folgte 1865 der Bestand von Königin Luise und aus dem Königlichen Palais, dem Kronprinzenpalais, der Anteil Friedrich Wilhelms III., wenige Jahre später bereichert durch die Schätze Friedrich Wilhelms II., aus dem Berliner Schloss.

Die Zusammenführung verschiedener Sammlungen der einzelnen Hohenzollern setzte sich fort. Der Kunsthistoriker und Bibliothekar Robert Dohme betrieb 1874 die Verlegung der Bibliothek in den ersten Stock des ansehnlichen Spreeflügels des Berliner Schlosses. Weitere Nachlässe Friedrichs des Großen aus Potsdam und Breslau (Schlesische Kriege) kamen dazu, ebenso 1897 die Bücher Friedrich Wilhelms II. aus der sogenannte Gotischen Bibliothek im Neuen Garten in Potsdam. Erwähnenswert auch die Sammlung aus Schloss Montbijou, dem „Kleinod“ (seit 1877 Hohenzollernmuseum), die 1899 integriert wurde.

Das Zentralisieren der Bestände am besagten Ort im Berliner Schloss führte bald an seine Grenzen. 1906 sah man sich gezwungen, aus räumlichen Engpässen einiges in den Neuen Pavillon des Schlossparkes Charlottenburg zu translozieren (aus klimatischen Bedingungen 1923 rückgängig gemacht). Immerhin wurde es seit 1902 möglich, Öffnungszeiten für „jeden Gebildeten“ anzubieten, so sind in den Akten Angaben über drei bis fünf Stunden vormittags verzeichnet.

Die politische Weltlage führte ab Kriegseintritt 1914 zu Veränderungen, Engpässen und großen Verlusten: Die Königliche Hausbibliothek bot eine Sammelstelle an der Behrenstraße 41 an, dort sollten Bücher zur Verfügung gestellt werden, um Feld- und Lazarettbibliotheken zu bestücken, so die Chronik der Institution. Darüber hinaus kommt nun auch die oben erwähnte Anzeige ins Spiel. Das Fundstück dokumentiert, dass es zusätzlich auch um die Entgegenahme von „Musikalien“ für Soldaten ging: Gewünscht sind Noten, besonders „Männerchöre, Klavier-Albums, Musik für Violine, Zither, Guitarre, sowie Militärmusik und Salonorchester“. Die Anlieferadresse ist angegeben mit Notenspendenabteilung der Königlichen Hausbibliothek, Berlin mit der Adresse C 2, Königliches Schloss. Die präferierten Materialien entsprechen dem Zeitgeschmack um die Jahrhundertwende: dazu zählt eine Vorliebe für Männerchöre und die aufbauend-unterstützende Militärmusik. Der Wunsch nach Noten für Salonorchester gilt mehr der Entspannung und Unterhaltung. Dazu gehören Bearbeitungen von Sätzen klassischer Musik für großes Salonorchester, aber auch die reduzierten Fassungen, die mit Klavierdirektion oder einem Stehgeiger und weiteren Instrumentalisten aufgemöbelt werden konnten. Von England kam die Mode des geselligen Beisammenseins zum „Tanztee“. Auch dafür lieferten Verlage Jahrzehnte lang Repertoire, was gerne an bestimmten stilistischen Musikwünschen ausgerichtet war, z. B. „Tanztee mit Cole Porter“.

Aufgrund der Weltkriege, aber auch der politischen Schachzüge des SED-Regimes sind große Verluste in der Bevölkerung zu beklagen. Zusätzlich wurden auch Gebäude wegen ideologischer Vorbehalte aufgegeben: Das Berliner Schloss wurde 1950/51 gesprengt und Schloss Montbijou 1959 abgerissen. Nicht alle ausgelagerten Bestände kamen wieder nach Berlin zurück.